Forschende des Instituts für Umweltphysik (IUP) der Universität Bremen haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich die Treibhausgas-Emissionen einzelner Stahlwerke gezielt aus dem Weltraum messen lassen. Die aus Satellitendaten gewonnen Werte ermöglichen erstmals eine unabhängige Bewertung der Treibhausgas-Menge, so dass Entscheidende aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nicht mehr ausschließlich auf die Angaben der Stahlhersteller angewiesen sind.

Deutschland investiert derzeit Milliardensummen, um den Ausstoß von Treibhausgasen durch Stahlwerke deutlich zu reduzieren. Dies soll vor allem durch die Umstellung auf den Wasserstoffbetrieb passieren. Aber wie misst man überhaupt die Menge an Treibhausgasen, die beim Produktionsprozess entstehen?

Dr. Heinrich Bovensmann vom Institut für Umweltphysik (IUP) der Universität Bremen, erklärt:

„Bisher war man weitgehend auf Angaben und Berechnungen der Stahlhersteller angewiesen. Nun haben wir ein Verfahren entwickelt, mit dem man diese Freisetzungen auch unabhängig messen und berechnen kann – mit Satellitendaten zur Zusammensetzung der Atmosphäre.“

Bei der Herstellung von Stahl entstehen große Mengen an Kohlenstoffdioxid (CO2) und Kohlenstoffmonoxid (CO). 2022 betrugen beispielsweise die deutschen CO2-Emissionen der Roheisen- und Stahlerzeugung nach Angaben des Umweltbundesamtes rund 23,5 Millionen Tonnen. Dass diese Emissionen auch aus dem Weltraum feststellbar sind, wissen die IUP-Forschenden spätestens seit dem großen Moorbrand im Emsland im September und Oktober 2018.

Heinrich Bovensmann, erklärt weiter:

„Das war kein offenes Feuer, sondern eins, das im Boden schwelte. Solch ein Brand erzeugt besonders viel Kohlenstoffmonoxid, was wir dann auch mit den hochgenauen Bildern des 2017 gestarteten Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-5P sichtbar gemacht haben.“

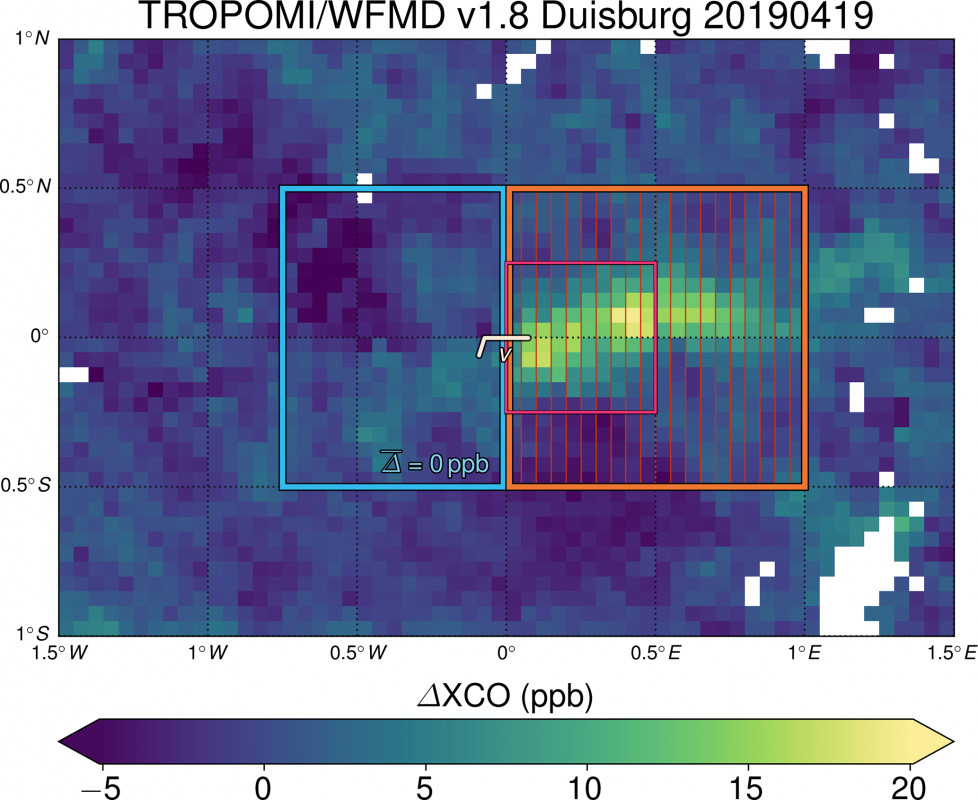

Was aber auch zu sehen war, war eine Kohlenstoffmonoxid-Abgasfahne aus dem Ruhrgebiet – die des größten deutschen Stahlstandortes in Duisburg.

Dem Kohlenstoffmonoxid mit Satelliten auf der Spur

Postdoktorand Oliver Schneising aus dem IUP-Team interessierte sich fortan für diese Emissionen und untersuchte Satellitendaten auch im Hinblick auf weitere deutsche Stahlstandorte mit integrierten Hüttenwerken. Hier wies er die Kohlenstoffmonoxid-Freisetzungen in Duisburg, Dillingen, Salzgitter, Bremen und Eisenhüttenstadt zweifelsfrei nach.

Der Bremer Wissenschaftler sagt an:

„Die primäre Stahlerzeugung erfolgt weltweit überwiegend mit dem sogenannten Linz-Donawitz-Verfahren. Bei diesem Verfahren wird Sauerstoff auf kohlenstoffreiches Roheisen aufgeblasen, um den Kohlenstoffgehalt mittels Oxidation zu

minimieren und so hochwertigen kohlenstoffarmen Stahl zu erhalten. Das dabei freigesetzte Kohlenstoffmonoxid – CO – lässt sich mit der neuen Generation von Satellitensensoren vom Weltraum aus besser bestimmen als das Treibhausgas CO2 selbst.“

Um aus den Erdfernerkundungsmessungen die CO-Emissionen zu bestimmen, sahen sich die Bremer Forschenden um Schneising die meteorologischen Verhältnisse – insbesondere den Wind – zu den Messzeitpunkten genau an.

Schneising sagt:

„Wir haben die CO-Emissionen der oben genannten Stahlstandorte bestimmt und zu den CO2-Emissionen ins Verhältnis gesetzt, die von den Stahlherstellern für dieselbe Zeitperiode berichtet wurden. Diese Analyse ergibt standortübergreifend eine sehr hohe Korrelation von CO mit CO2. Dies rechtfertigt es, aus den CO-Beobachtungen auch die CO2-Emissionen zu bestimmen.“

Treibhausgas-Monitoringsystem für Deutschland in der Entwicklung

Die Arbeiten des Instituts für Umweltphysik zu diesem Thema finden im Rahmen einer umfangreichen Forschungsinitiative statt, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. Sie hat den Titel „Integriertes Treibhausgas-Monitoringsystem für Deutschland“ (ITMS) und wird vom Deutschen Wetterdienst sowie dem Max-Planck-Institut für Biogeochemie geleitet.

Dr. Heinrich Bovensmann vom IUP, welches die Bremer Beteiligung für das Institut koordiniert, sagt:

„Das ITMS-Projekt zielt auf die Entwicklung und Umsetzung eines Systems ab, das atmosphärische Beobachtungen vom Boden, aus der Luft und aus dem Weltraum mit hochauflösende Emissionsinventaren und hochauflösenden atmosphärischen Modellen kombiniert und zur Überwachung und Dokumentation von Treibhausgas-Quellen und -Senken nutzt.

Die Universität Bremen ist dabei für einen großen Teil der Aktivitäten mitverantwortlich. Sie stimmt die Aktivitäten im Bereich der Beobachtungsdaten ab, wobei kontinuierlich erhobene Beobachtungen aus Messnetzwerken und von Satelliten eine wichtige Rolle spielen.“

Die Forschungsgruppe des Instituts für Umweltphysik hat ihre Ergebnisse mittlerweile im angesehenen Fachmagazin „Atmospheric Chemistry and Physics“ der European Geosciences Union publiziert.

(Quelle: Universität Bremen - Institut für Umweltphysik (IUP))

Schlagworte

BMBFBremenBundCO2DeutschlandDonawitzDuisburgEntwicklungErgebnisEssenEUFachzeitschriftenForschungINGMax-Planck-InstitutMesseMessungPolitikProduktionProduktionsprozessRoheisenSalzgitterSensorenStahlStahlerzeugungStahlwerkUmweltUniversitätUSAWasserstoffWirtschaft